Если честно, я отлично помню, как сам готовился к ЕГЭ по обществознанию. Казалось, что знаний много, но вопросы про социализацию личности сбивали с толку. Сегодня хочу рассказать об этом не в стиле скучного конспекта, а живо, с пояснениями и примерами, чтобы тема наконец «заиграла» и перестала пугать. Так что усаживайся удобнее — впереди восьмь разделов, где мы разберем социализацию личности так, что будет понятно и школьнику, и студенту-первокурснику.

Что вообще подразумевается под социализацией личности

Социализация личности — это процесс включения человека в общество через усвоение норм, ценностей, ролей и моделей поведения. Когда ребенок учится говорить «спасибо», соблюдать правила на улице или пользоваться интернетом без скандала — это уже социализация. Важно понимать, что она не заканчивается в детстве. Я, например, на первой работе социализировался ничуть не меньше, чем в школе. Общество постоянно подкидывает новые ситуации, и мы учимся вписываться в них.

Главная задача социализации — сделать из биологического существа полноценного участника общества. Это не только про «хорошее поведение», но и про то, как мы взаимодействуем с другими, формируем ценности и строим планы. Абстрактно? Может быть. Но, если смотреть на свою жизнь как на серию «уроков социализации», все становится более логичным.

Агенты социализации: кто нас «учит жить»

Когда мы говорим об агентах социализации, на ум сразу приходят родители. И правда, семья задает базовые ориентиры: от того, как чистить зубы, до того, как относиться к учебе. Но на этом все не заканчивается. Школа, друзья, медиа, учителя, культура — это тоже агенты. Даже соседка, которая делает замечание за громкую музыку, по-своему участвует в процессе. Некоторые агенты специализируются на правилах, а другие — на ценностях. Скажем, учитель может научить цитировать закон, а друзья — быть искренним в компании.

На экзамене любят спрашивать про различие между первичными и вторичными агентами социализации. К первичным относят близкое окружение: семья, друзья, воспитатели. К вторичным — более формальные институты: СМИ, государство, учебные заведения, религиозные организации. Понять это проще, если вспомнить: мама говорит «не опаздывай», а БЖД в школе учит конкретным правилам поведения в чрезвычайных ситуациях.

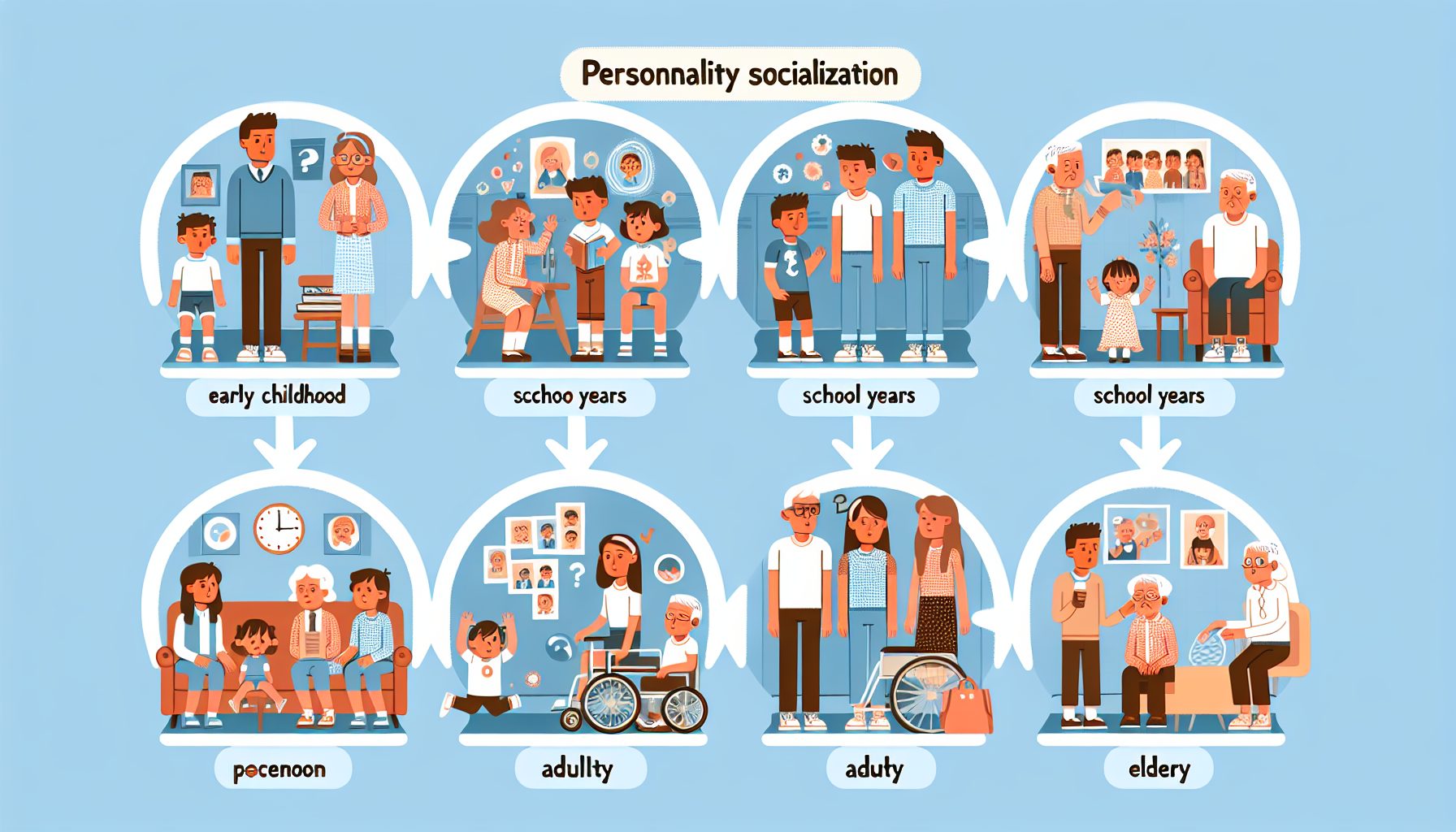

Этапы социализации личности

Социализация развивается поэтапно. В детстве человек осваивает простые навыки. В подростковом возрасте формируется идентичность и ценности. Молодежный период часто связан с выбором профессии и установлением самостоятельности. Ну а зрелый возраст приносит новые роли — работника, родителя, гражданина. Я, например, почувствовал сильный скачок социализации, когда переехал в другой город и был вынужден заново строить социальные связи.

Отдельно стоит сказать о ресоциализации — повторном приспособлении к новым условиям, когда старые навыки уже не работают. Классика — человек выходит на пенсию и учится жить без ежедневной работы. Или, например, программист уезжает в другую страну и осваивает новые культурные коды. Эти примеры показывают, что социализация — процесс бесконечный, а значит, тема для ЕГЭ никогда не теряет актуальности.

Как социализация связана с индивидуальностью

Иногда может показаться, что социализация нивелирует уникальность личности. Но это не так. Наоборот, в процессе человек учится сочетать личное и общественное. У меня был одноклассник, который великолепно играл на гитаре. Школа могла бы заставить его быть «как все», но на деле учителя помогли встроить его талант в социальное поле — концерты, праздники, конкурсы. Итог — гармоничное сочетание индивидуальности и общественных ожиданий.

В экзаменационных заданиях чаще всего подчеркивается мысль: социализация не уничтожает личность, она задает рамки. В пределах этих рамок мы формируем идентичность. Человек может быть авантюристом и работать в сферах, где это качество полезно. Главное — чтобы его авантюризм не нарушал законы и не мешал другим.

Частые вопросы по теме

- Можно ли выделить точку завершения социализации? Нет. Она продолжается всю жизнь.

- Одинакова ли она в разных культурах? Нет, нормы и роли в обществе сильно различаются.

- Социализация и воспитание — это одно и то же? Не совсем. Воспитание — часть процесса, но социализация шире.

- Сколько агентов социализации нужно назвать на ЕГЭ? Обычно достаточно 2-3, но примеры делают ответ сильнее.

Эти вопросы реально всплывают у школьников чаще всего. Берите на заметку. И если чувствуете, что теория «не садится», рекомендую онлайн курс подготовки к ЕГЭ — иногда живая подача материала важнее тонны учебников.

Типичные ошибки школьников

- Путают первичные и вторичные агенты социализации.

- Считают, что социализация завершается в подростковом возрасте.

- Используют слишком абстрактные примеры — без связи с реальностью.

- Забывают упомянуть процесс ресоциализации.

- Представляют социализацию как исключительно положительный процесс.

Чтобы избежать этих ошибок, просто проверяйте себя: «Если я рассказываю про маму — это точно первичный агент? Если речь о СМИ, это вторичный институт?». Такая быстрая само-проверка экономит нервы и баллы.

Мини-инструкция по подготовке

- Составьте список агентов социализации с примерами.

- Разделите этапы: детство, юность, зрелость, старость.

- Применяйте правило «объясни бабушке»: если не объяснишь просто, значит еще не понял.

- Тренируйтесь решать задания формата 25 и 27 — там часто прячут социализацию.

- В ответах старайтесь приводить жизненные ситуации, а не сухую теорию.

Этот подход реально работает. Лично я перед ЕГЭ списывал примеры на карточки и таскал их в карманах. Смешно? Зато в итоге на экзамене мозг среагировал по привычке: вопрос про социализацию — и у меня сразу картинка с конкретным примером.

Почему тема важна и для ЕГЭ, и для жизни

Честно, написав это, я понял: социализация личности — не сухая теоретическая категория, а отражение того, что мы делаем ежедневно. ЕГЭ просто помогает взглянуть на свою жизнь под микроскопом. Но понимать этот процесс полезно и без экзаменов. Ведь чем лучше мы осознаем агентское влияние вокруг, тем эффективнее сами учимся выбирать, каким быть. И правда, не всегда надо соглашаться на все правила общества. Иногда важно находить баланс между личным интересом и социальной нормой. Это и есть признак взрослой, здоровой социализации.

Так что, если тебе предстоит ЕГЭ по обществознанию или просто хочется глубже понять, как формируется личность, попробуй наблюдать за собой в повседневности. Кто твои агенты социализации сегодня? Семья, работа, соцсети, друзья? Запиши это — и ты увидишь тот самый «живой процесс», который в учебниках выглядит таким академичным.